ピリオダイゼーショントレーニングの具体例|筋力・筋肥大を最大化する計画法

「トレーニングを続けているのに、なかなか成果が出ない…」「次のレベルに進むための具体的な計画が知りたい」 熱心にトレーニングに取り組む多くの方が、一度はこのような「停滞(プラトー)」の壁に直面するのではないでしょうか。その壁を乗り越え、長期的に成長し続けるための強力な戦略が、ピリオダイゼーション・トレーニングです。

この記事では、トレーニング効果を最大化するための科学的計画法である「ピリオダイゼーション」について、その基本的な考え方から主要なモデル、そして最も気になる「ピリオダイゼーション トレーニング 具体例」まで、専門家の視点から徹底的に解説します。闇雲なトレーニングから脱却し、あなたも計画的な成長を手に入れましょう。

ピリオダイゼーションとは?なぜトレーニング計画が必要なのか

ピリオダイゼーションとは、簡単に言えば、トレーニングプログラムを特定の期間(期)に分け、それぞれの期間でトレーニングの変数(種目、負荷、量、頻度、休息など)を意図的に変化させる計画的なアプローチのことです。

その主な目的は以下の通りです。

・パフォーマンスの最大化: 特定の目標(筋力向上、筋肥大、競技パフォーマンス向上など)に向けて、最適なタイミングで能力のピーク(ピーキング)を迎える。

・オーバートレーニングの予防: 常に同じ高強度・高ボリュームのトレーニングを続けると、過度な疲労や傷害のリスクが高まります。ピリオダイゼーションは、計画的に負荷を変動させることで、これを防ぎます。

・プラトー(停滞期)の克服: 体が同じ刺激に慣れてしまうと、成長が停滞しやすくなります。トレーニング内容に変化を持たせることで、新たな適応を促し、プラトーを打破します。

・心理的なマンネリ化の防止: トレーニング内容に変化があることで、モチベーションを維持しやすくなります。

この考え方は、ハンス・セリエ博士が提唱したGAS(汎適応症候群)理論とも関連しています。ストレス(トレーニング刺激)に対して、生体は「警告期(アラーム反応期)」→「抵抗期(適応が進む)」→「疲弊期(過度なストレスで機能低下)」という反応を示します。ピリオダイゼーションは、この疲弊期を避け、効果的に抵抗期を維持・発展させるための戦略と言えるでしょう。

つまり、ピリオダイゼーションは、行き当たりばったりのトレーニングから脱却し、目標達成の確度を高めるための羅針盤のようなものです。

ピリオダイゼーションの基本原則

効果的なピリオダイゼーション計画を立てるためには、いくつかの重要なトレーニング原則を理解しておく必要があります。

・特異性の原則 (Specificity): トレーニング効果は、行ったトレーニングの内容に特異的に現れます。筋力を高めたいなら筋力向上のための刺激を、持久力を高めたいなら持久力向上のための刺激を与える必要があります。

・過負荷の原則 (Overload): 身体を適応させ成長させるためには、現在慣れている以上の負荷(ストレス)を与える必要があります。

・漸進性の原則 (Progression): 過負荷は徐々に、段階的に高めていく必要があります。急激な負荷増加は傷害のリスクを高めます。

・個別性の原則 (Individuality): トレーニング効果や適応の仕方は、年齢、性別、遺伝的素質、経験、ライフスタイルなどによって個人差があります。万人に最適な単一のプログラムは存在しません。

・多様性(変化)の原則 (Variation): 同じ刺激を長期間続けると、身体が適応し停滞を招きます。トレーニング種目、セット数、レップ数、負荷、休息時間などに変化を持たせることで、新たな適応を促します。

・休息・回復の原則 (Rest & Recovery): 成長はトレーニング中ではなく、休息・回復中に起こります。適切な休息と栄養が不可欠です。

これらの原則が、ピリオダイゼーション計画の基礎となります。

主要なピリオダイゼーションモデルの種類と特徴

ピリオダイゼーションにはいくつかの代表的なモデルが存在します。ここでは主要な3つのモデルについて概説します。

1.線形(リニア)ピリオダイゼーション (Linear Periodization)

2.非線形(アンジュレーティング)ピリオダイゼーション (Non-linear/Undulating Periodization)

3.ブロックピリオダイゼーション (Block Periodization)

これらのモデルは、それぞれ異なる考え方に基づいてトレーニング変数を操作します。

【具体例で学ぶ】線形(リニア)ピリオダイゼーション

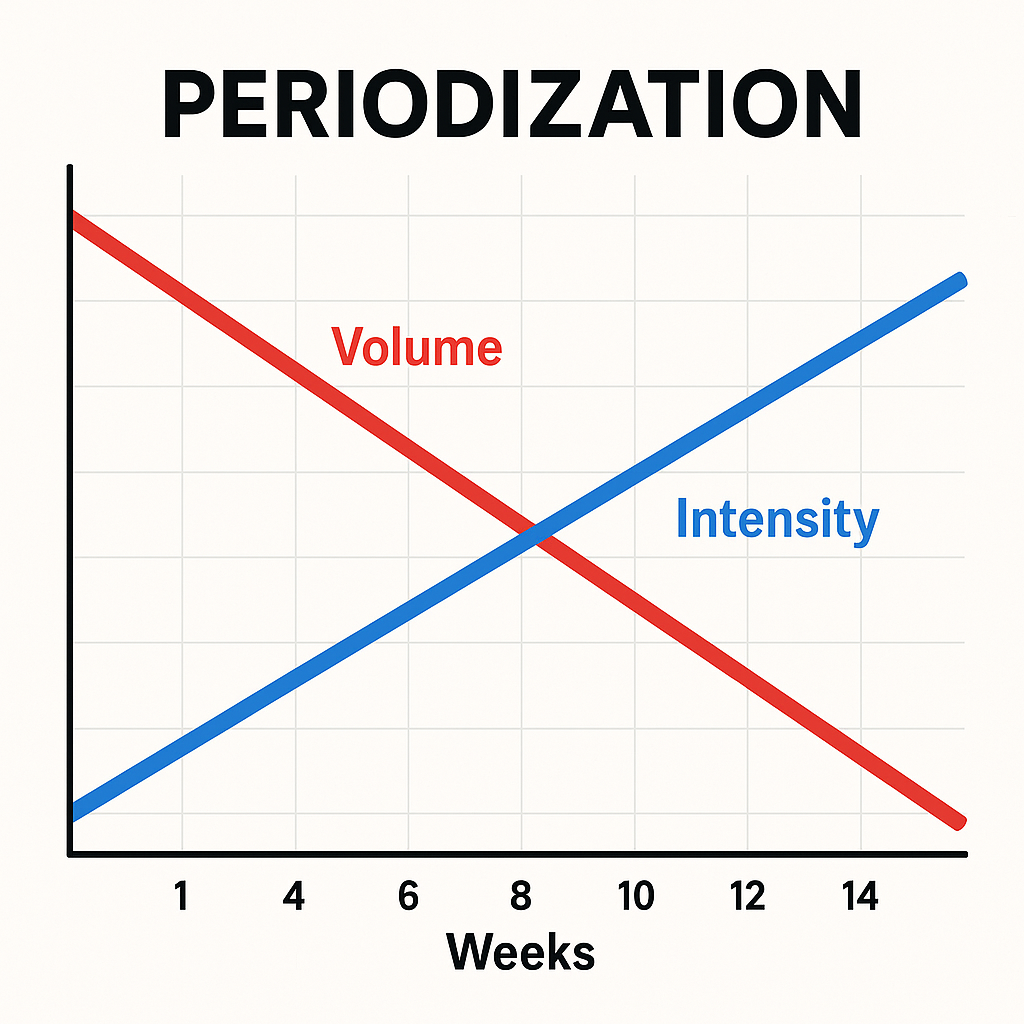

線形ピリオダイゼーションは、伝統的かつ最も基本的なモデルの一つです。トレーニングのボリューム(量)を徐々に減らしながら、強度(負荷)を段階的に高めていくのが大きな特徴です。通常、数週間から数ヶ月単位のメゾサイクル(中期計画)で構成されます。

■特徴

・トレーニング変数が一方向に直線的に変化する。

・通常、「高ボリューム・低~中強度」の期間から始まり、「低ボリューム・高強度」の期間へと移行する。

■メリット

・計画が比較的シンプルで理解しやすい。

・初心者から中級者にとって、基礎的な筋力や筋肥大を段階的に向上させやすい。

・特定の目標(例:最大筋力の向上)に向けてピーキングしやすい。

■デメリット

・各期間で鍛えられる体力要素が限定的になりやすい(例:筋肥大期は最大筋力の向上が限定的)。

・トレーニング内容が単調になりやすく、モチベーション維持が課題となる場合がある。

・高度なアスリートにとっては、刺激の変化が少なく効果が薄れる可能性。

線形ピリオダイゼーションの具体例(筋肥大・筋力向上目的の12週間モデル)

ここでは、一般的な筋肥大と筋力向上を目的とした12週間の線形ピリオダイゼーションの具体例を示します。

第1期:解剖学的適応期・筋肥大準備期(4週間)

・目的: 高いトレーニングボリュームに耐えるための身体の準備、基本的な筋力と筋持久力の向上、関節や結合組織の強化。

・ボリューム: 高

・強度: 低~中(例:10-15RM、最大挙上重量の60-70%程度)

・セット数: 各エクササイズ 3-5セット

・休息時間: セット間 60-90秒

・種目例: スクワット、デッドリフト、ベンチプレス、懸垂、ショルダープレスなどの基本種目に加え、ダンベル種目やマシン種目もバランス良く行う。

第2期:筋肥大期(4週間)

・目的: 筋断面積の最大化。

・ボリューム: 中~高

・強度: 中~高(例:6-12RM、最大挙上重量の70-85%程度)

・セット数: 各エクササイズ 3-5セット

・休息時間: セット間 60-120秒

・種目例: 基本種目をメインに、筋肥大を意識したフォームと可動域で行う。補助種目も引き続き行う。

第3期:最大筋力期(3週間)

・目的: 最大筋力の向上。

・ボリューム: 低~中

・強度: 高~超高(例:1-5RM、最大挙上重量の85-100%程度)

・セット数: 各エクササイズ 3-5セット

・休息時間: セット間 2-5分(十分な回復を促す)

・種目例: スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなどの基本種目に集中。神経系の適応を促す。

第4期:積極的休養(アクティブレスト)またはピーキング/移行期(1週間)

・目的: 疲労回復、次のトレーニングサイクルへの移行準備、または特定の日にピークパフォーマンスを発揮するための調整。

・ボリューム: 低

・強度: 低

・内容: 軽い有酸素運動、ストレッチ、フォーム練習、またはトレーニングを完全に休む。

このモデルはあくまで一例であり、個人の目標や経験レベルに応じて調整が必要です。

【具体例で学ぶ】非線形(アンジュレーティング)ピリオダイゼーション

非線形ピリオダイゼーションは、トレーニング変数(特に強度とボリューム)をより短い期間(例:日ごと、週ごと)で波のように変動させるモデルです。

・DUP (Daily Undulating Periodization): 1週間の中で、トレーニング日ごとに異なる刺激(例:月曜は筋肥大、水曜はパワー、金曜は筋力)を与える。

・WUP (Weekly Undulating Periodization): 週ごとにトレーニングの焦点や変数を変化させる。

■特徴

・様々な体力要素を同時に刺激し、維持・向上させやすい。

・トレーニングのバリエーションが豊富で飽きにくい。

■メリット

・複数の目標(例:筋肥大と筋力向上)を同時に追求しやすい。

・刺激の変化が大きいため、プラトーを打破しやすい可能性がある。

・中級者から上級者、アスリートに適しているとされる。

■デメリット

・計画が複雑になりやすく、管理が難しい場合がある。

・疲労の蓄積を注意深くモニタリングする必要がある。

・各体力要素への刺激が分散されるため、特定の能力を短期間で集中的に高めるのには不向きな場合も。

非線形ピリオダイゼーションの具体例(DUPモデル – 週3回トレーニングの場合)

ここでは、週3回のトレーニングを行うトレーニー向けのDUPモデルの具体例を示します。

トレーニングA:筋肥大の日

・目的: 筋断面積の増加。

・強度/レップ範囲: 中強度(例:8-12RM)

・ボリューム: 中~高セット数

・種目例: スクワット、ベンチプレス、ルーマニアンデッドリフト、懸垂、ダンベルショルダープレスなど。各3-4セット。

トレーニングB:パワーの日

・目的: 爆発的な力の発揮能力向上。

・強度/レップ範囲: 低~中強度で高速度(例:3-6RM、最大挙上重量の30-60%で爆発的に)

・ボリューム: 低~中セット数(疲労を抑え、動作の質を重視)

・種目例: ボックスジャンプ、メディシンボールスロー、パワークリーン、プッシュプレス、スピードスクワットなど。各3-5セット。

トレーニングC:最大筋力の日

・目的: 最大筋力の向上。

・強度/レップ範囲: 高強度(例:1-5RM)

・ボリューム: 中セット数

・種目例: スクワット、デッドリフト、ベンチプレス、オーバーヘッドプレスなど、高重量を扱う基本種目。各3-5セット。

このDUPモデルでは、1週間の中で異なる刺激が筋肉と神経系に与えられます。各種目の選択やセット数、レップ数は個人の目標や体力レベルに応じて調整します。

【具体例で学ぶ】ブロックピリオダイゼーション

ブロックピリオダイゼーションは、特にアスリートの競技力向上や、特定の体力要素を集中的に高めたい場合に有効とされる比較的新しいモデルです。トレーニング期間を明確な目的を持つ「ブロック」に分け、各ブロックで特定の能力を集中的に養成し、それらを次のブロックへと段階的に繋げていきます。

■特徴

・通常、2~6週間程度の集中したトレーニングブロックで構成される。

・各ブロックは特定の生理学的適応(例:筋持久力、筋肥大、最大筋力、パワー、スピード)に焦点を当てる。

・一般的に、「蓄積(Accumulation)」「転換(Transmutation)」「実現(Realization)」の3つの主要なブロックで構成されることが多い。

■メリット

・各体力要素を集中的に高めることができるため、高いレベルの適応を引き出しやすい。

・疲労を計画的に管理しやすい(集中ブロックの後に負荷を軽減するブロックを挟むなど)。

・競技シーズンのあるアスリートにとって、ピーキング戦略と相性が良い。

■デメリット

・計画が複雑で、高度な知識と経験が必要。

・各ブロックで鍛えられる能力が限定されるため、他の能力が一時的に低下する可能性も考慮する必要がある。

・一般のフィットネス愛好家にはやや高度すぎる場合がある。

ブロックピリオダイゼーションの具体例(一般的な体力向上目的の12週間モデル)

ここでは、アスリートだけでなく、一般のトレーニーでも応用可能な体力向上を目的としたブロックピリオダイゼーションの具体例を示します。

第1ブロック:蓄積期(Accumulation Block)(4-6週間)

・目的: 基礎体力の向上、筋持久力、筋肥大、一般的な身体能力の向上。高いトレーニングボリュームに耐える土台作り。

・ボリューム: 高

・強度: 低~中

・内容: 多様なエクササイズ(基本種目、補助種目、体幹トレーニングなど)を高いレップ数で行う。有酸素性能力の向上も図る。

・種目例: スクワット (10-15 reps)、ランジ (各脚12-15 reps)、ベンチプレス (10-12 reps)、ローイング (12-15 reps)、プランク、サーキットトレーニングなど。

第2ブロック:転換期(Transmutation Block)(3-4週間)

・目的: 蓄積期で得た基礎体力を、より専門的で高強度な能力(最大筋力、パワー)に転換する。

・ボリューム: 中

・強度: 中~高

・内容: より少ないエクササイズを、より高重量、低レップ数で行う。爆発的な動作も取り入れる。

・種目例: スクワット (3-6 reps)、デッドリフト (3-5 reps)、ベンチプレス (3-6 reps)、パワークリーン (3-5 reps)、プライオメトリクス(ボックスジャンプなど)。

第3ブロック:実現期(Realization Block)(2-3週間)

・目的: トレーニング効果を最大化し、特定の目標(最大筋力の更新、競技パフォーマンスのピーク)を実現する。疲労を管理し、最高の状態に持っていく(ピーキング)。

・ボリューム: 低

・強度: 高~超高(競技特有のスピードやパワー発揮も重視)

・内容: 競技特異的な動作や、非常に高重量のエクササイズを少ないレップ数で行う。十分な休息を取り、回復を重視する。

・種目例: 1RMに近い重量でのスクワット、デッドリフト、ベンチプレス。スプリント、ジャンプなど競技に近い動作。テーパリング(トレーニング量を減らす)もこの時期に行う。

各ブロックの後には、移行期や積極的休養期間を設けることが一般的です。

ピリオダイゼーション計画を自分で立てる際のステップと注意点

ピリオダイゼーション計画を導入する際は、以下のステップで進めると良いでしょう。

1.明確な目標設定: 最も重要です。何を達成したいのか(例:3ヶ月後にベンチプレス10kgアップ、フルマラソン完走、体脂肪率5%減など)を具体的に設定します。

2.現状分析: 現在の体力レベル、トレーニング経験、生活習慣、利用可能な時間などを客観的に評価します。

3.期間設定(サイクルの分割):

・マクロサイクル: 長期計画(数ヶ月~数年単位、例:1年間)。

・メゾサイクル: 中期計画(数週間~数ヶ月単位、例:4週間を1つのメゾサイクルとする)。ピリオダイゼーションモデルの各期がこれに当たることが多い。

・ミクロサイクル: 短期計画(通常1週間単位)。日々のトレーニング内容。

4.ピリオダイゼーションモデルの選択: 設定した目標、期間、個人の特性に合わせて、線形、非線形、ブロックなどのモデルを選択、または組み合わせます。

5.トレーニング変数の設定: 各メゾサイクル、ミクロサイクルにおける具体的な種目、セット数、レップ数、負荷(%1RMやRPEなど)、休息時間、頻度などを計画します。**「ピリオダイゼーション トレーニング 具体例」**を参考にしつつ、自分の目標に合わせて調整します。

6.モニタリングと調整: トレーニング日誌をつけ、計画の進捗、体調、疲労度などを記録・評価します。計画通りに進まない場合や、予期せぬ事態が発生した場合は、柔軟に計画を修正する勇気も必要です。

7.栄養と休養の計画: トレーニング計画と並行して、適切な栄養摂取と十分な休養計画も立て、実行します。これらが伴わなければ、どんなに優れた計画も効果を発揮しません。

注意点:

・完璧主義にならない: 最初から完璧な計画を立てようとせず、試行錯誤を繰り返しながら自分に合った形を見つけていくことが大切です。

・休息の重要性を再認識する: 成長は回復中に起こります。計画に積極的休養やデロード(意図的に負荷を下げる期間)を組み込みましょう。

・専門家への相談も検討: 複雑なピリオダイゼーション計画の作成や実行に不安がある場合は、経験豊富なトレーナーやコーチに相談することも有効な手段です。

まとめ:計画的なトレーニングで、停滞を打ち破り新たな高みへ

ピリオダイゼーションは、単なるトレーニングメニューの組み合わせではなく、長期的な視点に立って自身の成長を設計するための科学的アプローチです。線形、非線形、ブロックといった様々なモデルが存在しますが、最も重要なのは基本原則を理解し、明確な目標に基づいて計画を立て、それを実行し、そして結果を評価して次に繋げるというサイクルを回すことです。

この記事で紹介した「ピリオダイゼーション トレーニング 具体例」は、あくまで一般的な枠組みです。これを参考に、あなた自身の目標、経験、ライフスタイルに合わせてカスタマイズし、計画的なトレーニングの第一歩を踏み出してみてください。

もし、より専門的で、あなた個人に最適化されたピリオダイゼーション計画の作成や、その実行サポートが必要であれば、ぜひ私たちパーソナルジムの専門家にご相談ください。科学的根拠と豊富な経験に基づき、あなたの目標達成を全力でサポートいたします。